理塾で実践している、高校数学の勉強法を伝授します。

※こういう仕掛けで、畝傍高校の学年トップを作っています。

高校数学の勉強法は、次の通りです。

理塾で採択している高校数学教材はコチラ。

◇(基本)黄チャート<数研出版>

◇(標準)青チャート<数研出版>

◇(発展)1対1対応の演習<東京出版>

◇(難問)上級問題精講<旺文社>

(0)教科書レベルを理解する

「そもそも受験では数学を使わない」「文系だけど内申点を取るために数学が必要」という場合は、白チャートで十分です。

多くの高校では、高2生からは「理系数学」と「文系数学」に分かれます。

理系で白チャートを使うのは聞いたことがありませんが、文系なら白チャートは良書になりえます。

そして、白チャートは一番簡単な教材なのですが、解説が非常に丁寧で、他の色のチャートでは載っていないことも、しっかり書いてくれています。

青チャートであれば、コンパスの数字によっては、理系であっても「解説を読んでもピンとこない」ということがありますが、白チャートであればそんなことはありません。

文系だから、塾の授業は英語や国語に振りたいので、数学は自力でなんとかしたいぞという場合には、白チャートはあなたの助けになってくれるでしょう。

内申点対策であれば、テスト範囲に指定されているところを白チャートを使って学習し、一通り自力で解けるようになるまで演習すれば十分です。

(1)基本レベルを理解する(産近甲龍レベルの合格を狙う)

高校の受験科目において、高偏差値を達成するために最も勉強量を要求されるのは、誰がなんと言おうと数学です。

根拠とするのは、次の解釈です。

まず、ベネッセ・河合塾・学研などの調査によると、最も苦手な科目はダントツで数学という結果になっています。

実際に、高校生の皆さんにとっては「数学が一番厄介だ」と感じる筆頭科目だと思います。

なぜこれほどまでに、数学だけが苦手になってしまうでしょうか?

じつは、これは数学に向いていない人が多いわけではなく、数学が時間がかかるので(時間をかけられなかった人にとっては)すごく苦手、ということを表しています。

また、数学は一度わからなくなったり苦手になると、なかなかリカバリーできない科目でもあります。

数学は、とにかく時間がかかる科目なのです。

さて、基本レベルの理解としての目安は、「産近甲龍を合格する」「共通テストで7割程度を取る」ということが挙げられます。

基本的に「産近甲龍に届かない」場合は、「応用が解けないから」ではなく「基本がまだ不十分だから」です。

産近甲龍レベル+αを取りに行く程度であれば、黄チャートという教材が適しています。

チャート数学は、どの色の教材も分厚いため、「どれくらいやり込むか」というのは、生徒によって相当差が出ます。

黄チャートは、一通り理解すれば産近甲龍レベルになり、やり込めば関西大レベルは届くという教材です。

また、共通テストというのは問題文章の流れに乗って解く(誘導に乗る)という独特なスキルも問われます。

まずは黄チャートで基本を固めて、そのうえで共通テスト過去問(共通テスト模試の過去問も可)で演習すれば、十分慣れることができます。

(2)標準レベルを網羅する(関関同立レベルの合格を狙う)

理系として、関関同立レベルや大阪公立大レベル以上を狙う場合は、原則として青チャートを活用するのが良いでしょう。

文系でも、関関同立の経済学部を数学で受験したり、神戸大の二次試験で数学が必要な場合は、青チャートが合っています。

上述している内容ですが、青チャートは「受験で必要な解法がすべて網羅されている」という教材です。

問題集として活用するのではなく、何周もこなして「暗唱できるレベル」に到達すると真価を発揮する教材で、旧帝医大以外なら数学無双できます。

ですから、少なくとも3-4周、できれば5-6周ほどして、「全部暗記した」「引き出しを増やした」と言えるまで、何度も向き合うのが青チャートの正しい使い方です。

逆に1-2周しかできないなら青チャートの分厚さはデメリットにもなり得ますから、ダイジェスト版である4STEPなどを活用した方が良いかもしれません。

なお、網羅系の問題集とはいえ、問題量が半端なく多いので、何周目であっても最初から最後まで何周もやるのはオススメしません。

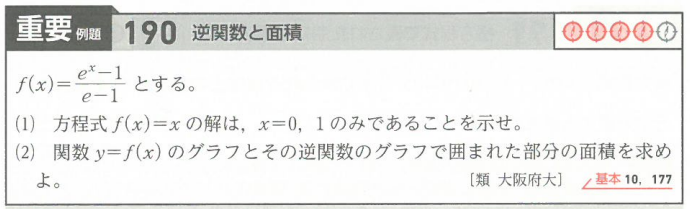

青チャートにはコンパスという難易度表示がありますが、これよりも各単元の最初に表記されている「SELECT:STUDY」を活用するのが良いです。

※1周目からコンパス④や⑤の難問に取りかかってはいけません(初回はスルー)

※各単元の最初に表記されている「SELECT:STUDY」は非常に秀逸、活用しよう

学校に準拠して学習している時は、「基本定着コース」を2周。

受験生になり、復習を始める時には「精選演習コース」を2周。

そして夏休みなど時間が取れる時に「実力練成コース」を解けるようになるまで何周も。

それぞれやり込めば、「数学で困ることはない≒自分が解けないなら周囲も解けない」という確かな自信を得られるでしょう。

※青チャートはFocusGoldでも代用可能です

(3)発展レベルに取りかかる(神戸大レベルの合格を狙う)

理系として神戸大以上を目指す場合、もしくは理学部数学科を受験する場合は、数学のレベルを相当なところまで上げる必要があります。

『1対1対応の演習』を使っていきましょう。

前述したように、青チャートは網羅系の問題ですから、『1対1対応の演習』に掲載されている問題は、すべて「青チャートの発展類題」か「青チャートの複合問題」です。

青チャートを使いこなした者にとっては、「見たことがあるやつだけど、難しい」もしくは「見たことがあるやつだけど、複雑だ」と感じられるはずです。

典型的な問題が厳選されている良書ですから、じっくり時間をかけて吸収してください。

逆に言うと、これを解いている時に「見たことがあるぞ」と思えずに、「まったくの初見で、どうやればいいか、まるで考えつかない」という場合は、青チャートをやり切っていないのに、背伸びをしている状態です。

この状態で『1対1対応の演習』を進めても何一つ意味がないので、いったん青チャートに戻りましょう。

『1対1対応の演習』はハイレベルな教材であり、関関同立や大阪公立大の受験生には、あまり必要のない教材です。

どれほどの時間が必要かも人によって異なりますが、ポイントは「厳選されている教材だからこそ、好き嫌いせず、すべて習得していく」です。

完全吸収するまで、じっくりやり込みましょう(慌てて取り組んではダメで、だからこそ数学は時間がかかる科目なのです)。

(4)難問レベルに取りかかる(京大・阪大・国立医学部の合格を狙う)

理塾では、京都大や大阪大を受験する高校生もいるため、さらに『上級問題精講』を用意しています。

これより難易度の高い数学の問題集はないので、医大生を抱える理塾では指導可能ですが、産近甲龍レベルの講師が在籍する普通の個別指導塾では「教える講師がカスリもしない」レベルです。関関同立の大学生講師でも、よほど数学が得意でないと、本書を用いて指導することは難しいでしょう。

京都大や大阪大を受験する高校生が、関関同立や産近甲龍レベルの講師に教えてもらうことは無いでしょうが、プロ級でないと扱えない(逆に言うと、コレを扱えるなら、結構すごい塾)と言えます。

サクサク解けるような問題集ではないため、信用のおける京大生や阪大生や国立医学部生に指導を仰ぎながら、じっくり進めていきましょう。

※最終仕上げとして、「プラチカ」を推す講師もいます

浪人と戦うつもりで、じっくりと時間をかけて、マスターするようにしましょう。

理塾では、「共通テスト数学満点」という医大生講師が指導にあたります。

どこの大学を受験するにしても、わかりやすく効率的に指導してもらえるので、ぜひ理塾を頼ってくださいね。

※ここに挙げたテキスト類を使いこなせば京都大も見えてきますが、実際に一人で独学をするのはまず不可能に近いことなので、信頼できる指導者を頼ることを強くお勧めします