奈良県公立高校入試が、大幅に変更になります(7月9日に奈良県教育委員会が公表しました)。

従来は「内申点は中1からカウントする」「特色選抜と一般選抜が一本化される」「第2志望校を設定できる」などの変更がありましたが、実はそれだけではありません。

急な変更なうえ、非常に複雑になっています。

まだ対応できていないご家庭も多いのではないでしょうか??

例えば、畝傍高校は『中1や中2の内申点が非常に悪くても諦める必要はなく、中3の頑張りと入試本番次第では、余裕で合格できる』という高校に生まれ変わります。

各高校で入試合否判定の方法が全然違うため、今後の進路指導は、経験と勘に頼るのではなく、データ収集が大事になります。

データ収集が非常に得意な理塾が、丁寧に詳しく説明しますので、よく読んでください。

※よくわからない方は、理塾に質問して貰えれば、細かく丁寧に解説します

1.公立高校入試の合否は「内申点」と「学力検査」で決まるのは今まで通り

「内申点」と「学力検査」の合算によって、公立高校入試の合否が決まるのは、今まで通りです。

ただし、次の入試からは、内申点の計算方法が大きく四つに分けられることになります。

パターン① 標準的な調査書の学習成績の取扱い(合計 144 点満点)

第1学年:観点3(※)3段階評価×9教科=27 点満点

第2学年:観点3(※)3段階評価×9教科=27 点満点

第3学年:5段階評定×9教科×2倍 =90 点満点

パターン② 第3学年の点数をさらに2倍する(合計 234 点満点)

第1学年:27 点満点

第2学年:27 点満点

第3学年:90×2=180 点満点

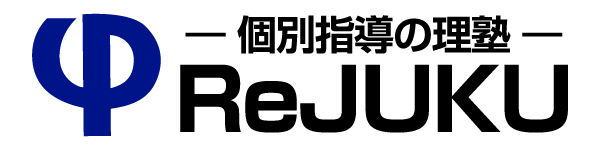

パターン③ 第1、2学年の点数を2倍する(合計 198 点満点)

第1学年:27×2=54 点満点

第2学年:27×2=54 点満点

第3学年:90 点満点

パターン④ 第1、2学年の点数は調査書成績に加えず、第3学年の点数をさらに2倍する(合計 180 点満点)

第1学年:調査書成績に加えない

第2学年:調査書成績に加えない

第3学年:90×2=180 点満点

奈良高校・郡山高校・畝傍高校・高田高校・橿原高校は、どれもすべてパターン④であり、中3生時代の内申点だけが加算されるため、中1生や中2生など受験学年以外は、あまり焦る必要はありません。

一方、桜井高校は、パターン③であり、中1生や中2生の内申点が2倍になるなど、受験学年以外の内申点もキッチリ評価されるため、中1生時代から計画的に内申点を取っていく必要があります。

2.「内申点」と「学力検査」の配分は各高校で全然違う

奈良高校や畝傍高校は入試結果の影響が大きいです。通常の学力検査は250点ですが、それを400点に増大させて判定するからです。

もっと言うと、仮に内申点が悪い場合は、奈良高校や畝傍高校は入試当日の結果でひっくり返して合格しやすいということになります。

各高校の内申点の重要度は次の通りです。

【内申点の影響割合】※理塾調べ

奈良高校 内申重要度★☆☆☆☆ 内申割合31%(内申180点-入試400点)

畝傍高校 内申重要度★☆☆☆☆ 内申割合31%(内申180点-入試400点)

郡山高校 内申重要度★☆☆☆☆ 内申割合31%(内申180点-入試400点)

高田高校 内申重要度★★★☆☆ 内申割合38%(内申180点-入試300点)

橿原高校 内申重要度★★☆☆☆ 内申割合36%(内申180点-入試325点)

桜井高校 内申重要度★★★★★ 内申割合44%(内申198点-入試250点)

香芝高校 内申重要度★★★☆☆ 内申割合37%(内申144点-入試250点)

高取国際 内申重要度★★★☆☆ 内申割合37%(内申144点-入試250点)

五條高校 内申重要度★★★☆☆ 内申割合37%(内申144点-入試250点)

大和広陵 内申重要度★★★☆☆ 内申割合37%(内申144点-入試250点)

このように、高校によって内申点の比率が全然違うので、間違えないように気を付けましょう。

3.各高校で合格するためのアドバイス

以下に、各高校における重要ポイントを理塾の塾長がコメントします。

各高校で全く異なるので、気になる高校のコメントは、よく読んでください。

※第2志望校について、よく分かっていない人は、過去の記事を参照(クリック)してください。

奈良高校は、内申点の比率は31%であり、学力検査の比率は69%です。

内申パターン④なので、中1や中2の内申点は不要です。中3の内申点は2倍の扱いです。

ポイントとしては、奈良高校の受験生の内申点は満点であることも決して珍しくないため、中3生の内申点は満点を狙わないと、受験で不利になるのは変わりません。

競争倍率も毎年高い高校なので、第2志望校をどうするかも大事になるでしょう。

畝傍高校は、内申点の比率は31%であり、学力検査の比率は69%です。

内申パターン④なので、中1や中2の内申点は不要です。中3の内申点は2倍の扱いです。

ポイントとしては、内申点が少々悪くても、入試本番の学力検査でひっくり返すのが容易であるため、副教科などの内申点が思うように取れなかった生徒が集中する可能性が高いです。

入試本番にミスが多発すると、不合格になる可能性が一気に高まります。

第2志望校が畝傍高校の場合も、入試当日の結果が重視される傾向が極めて強いのも要注意です。

郡山高校は、内申点の比率は31%であり、学力検査の比率は69%です。

内申パターン④なので、中1や中2の内申点は不要です。中3の内申点は2倍の扱いです。

ポイントとしては、内申点が少々悪くても、入試本番の学力検査でひっくり返すのが容易であるものの、この高校は女子生徒比率も高めで副教科も含めてキッチリ内申点を取る生徒が多いので差がつくことは少なく、内申点よりも当日の結果次第の影響が大きい高校です。

競争倍率も毎年高い高校なので、入試当日のケアレスミスが命取りになり、ミスが多い生徒ほど不合格になる可能性が一気に高まります。

第2志望校が郡山高校の場合は、内申点の比率が極めて高くなるので、要注意です。

高田高校は、内申点の比率は38%であり、学力検査の比率は62%です。

内申パターン④なので、中1や中2の内申点は不要です。中3の内申点は2倍の扱いです。

ポイントとしては、内申点が少々悪くても、入試本番の学力検査が取れれば合格しやすいです。ケアレスミスが多い場合は、要注意です。

第2志望校が高田高校の場合は、入試当日の結果が重視される傾向が強めになっているのも要注意です。

橿原高校は、内申点の比率は36%であり、学力検査の比率は64%です。

内申パターン④なので、中1や中2の内申点は不要です。中3の内申点は2倍の扱いです。

ポイントとしては、高田高校よりも入試本番の学力検査の割合が強まるため、副教科など内申点が取れなかった生徒がやや集中する可能性が高いです。

第2志望校を橿原高校にした場合は、内申点の比率が極めて高くなるのには要注意です。

桜井高校は、内申点の比率は44%であり、学力検査の比率は56%です。

内申パターン③と珍しいので、要注意なのですが、中1や中2の内申点も必要で、さらにそれが2倍になります。

ポイントとしては、中1や中2の頃から内申点を積み重ねてきた生徒にとっては、かなり合格しやすい高校です。「音楽や美術が得意で常に⑤だった」などの生徒は非常に有利になるため、副教科が得意な生徒が集中する可能性が高いです。

第2志望校を桜井高校にした場合も、内申点パターンは③であることには注意しましょう。

香芝高校は、内申点の比率は37%であり、学力検査の比率は63%です。

内申パターン①なので、中1や中2の内申点も必要です。

ポイントとしては、内申点の比率が普通で、今まで通りの一般的な奈良県入試の傾向です。

良くも悪くも普通で、今までと大きく異なる点はありません。

第2志望校を香芝高校にした場合は、内申点の比率が極めて高くなるので要注意です。

※すべての高校について述べると膨大な量になるため、他の高校は割愛します。

高校によって対策方法が異なるので、念には念を入れて作戦を立てましょう。

4.塾長私見

公立高校の約半分程は普通科であり、今まではあまり大きな違いはありませんでした。

ですから、合格可能性の高い中から、偏差値の高い順に志望する生徒が多かったです。

これからは、奈良高校や畝傍高校や郡山高校は、普段の内申点よりも、入試当日の試験結果を重視するようになったため、より実力主義になっていくでしょう。

橿原高校と桜井高校も、正反対の立ち位置なので、自分に合った高校を選択しやすくなりました。

そういう意味では、公立高校の普通科は差別化に取り組み始めたと言って良いでしょう。

今までは、内申点が重視される方向性がありましたが、いくつかの学校では軽減されるのも大きな変更点です。

副教科が苦手で内申点が取れなかったり、真美ケ丘中学校など内申点が低くなりがちな地区の生徒には朗報だと言えるでしょう。

奈良県では、既に私立高校の無償化が進んでいますが、公立高校においても差別化が進んだ結果、受験生にとって魅力的な高校選びができるようになるのは、素晴らしいことです。

とはいえ、公立高校受験自体が以前ほど単純なものではなくなったので、良く考えずに選んでしまうリスクも発生する事態となっています。

理塾では、2000人以上を指導してきた大ベテランの塾長が、個別に数値やデータを示しながら、最適な志望校をアドバイスします。

現在、他の学習塾に通っているが、丁寧なアドバイスが貰えていない方や、そもそも学習塾に通っていないご家庭は、ぜひ理塾までお問い合わせください。

受験のプロが時間を割いてアドバイスするため、30分5000円(税込)の進学相談費用は頂戴しますが、丁寧に細かく受験上のアドバイスを致します。どのような勉強に取り組んだら良いのか、勉強の仕方から教えますので、ご期待ください。