理塾で実践している、高校物理の勉強法を伝授します。

高校物理の勉強法は、次の通りです。

理塾で採択している高校物理教材はコチラ。

◇(基本)リードα<数研出版>

◇(標準)良問の風<河合塾-浜島>

◇(発展)名問の森<河合塾-浜島>

◇(難問)標準問題精講<旺文社>

(1)基本レベルを理解する(産近甲龍レベルの合格を狙う)

高校物理は、化学や生物と比べると、覚えることは少ないです。

逆に言うと、化学や生物は演習量に応じて知識量が増えるため、ある程度のラインまでは素直に点数が上がりやすい一方で、物理は公式や解法を使いこなせなければ、なかなか点数に繋がりません。

そういう意味では、結構クセのある科目と言えるでしょう。レベルに合った教材で演習しないと、最も泥沼にハマる科目ですから要注意です。

教科書レベルの内容を正しく理解するためには、教科書傍用教材の『リードα』を活用しましょう。

※同じ教科書傍用教材の『センサー』『セミナー』を使っても構いません

※どの教材を使っても基本は固められます

「公式や解法を使いこなす」と一言で言っても、そんな簡単なことではありません。

初歩である「公式に当てはめるだけの問題」や「典型的な問題」に慣れていくことで、徐々に使いこなせるようになっていくはずです。

なお、後述の『良問の風』や『名問の森』と同じ著者が作っている『物理のエッセンス』を使っても構いません。

産近甲龍レベルであれば、『リードα』で十分です。

掲載されている問題を「同じ出題形式なら確実に合わせられる」という状態まで持っていけば、産近甲龍レベルは問題なく合格できます。

もし産近甲龍レベルの合否判定がC判定以下ならば、「できるところもあるが、できないところもある」など、不完全だからです。

基本を固めていないのに、次に進んでも効果はありません。

次々とテキストを進めるのではなく、まずは手持ちのテキストを完璧にこなせるようになりましょう。

(2)標準レベルを網羅する(関関同立レベルの合格を狙う)

理系として、関関同立レベルや大阪公立大レベル以上を狙う場合ですが、原則として『良問の風』を活用するのが良いでしょう。

リードαなどの教科書傍用教材で、公式や解法が使いこなせるようになってから、取りかかるのがポイントです。

「正直、まだ曖昧だな」と思うなら、演習問題に取り組むのは、まだ早いです。

この良問の風に取り組むことで、だいたいどんな出題をされても「見たことがある」という状態に持って行けるでしょう。

(3)発展レベルに取りかかる(神戸大レベルの合格を狙う)

理系として神戸大以上を目指す場合は、物理のレベルを相当なところまで上げる必要があります。

『名問の森』を使っていきましょう。

『良問の風』と同じ著者なので、連携が取れていて最適です。

関関同立レベルでも物理が得意にしたいのであれば、このテキストを活用しても良いと思います。

しかし、産近甲龍レベルですらC判定以下であれば、このテキストを使用してはいけません。

(4)難問レベルに取りかかる(京大・阪大・国立医大の合格を狙う)

理塾では、京都大や大阪大を受験する高校生もいるため、さらに『標準問題精講』を用意しています。

同じレベルの問題集に『難問題の傾向とその解き方』がありますが、後者は解説があまり丁寧ではないので、前者を使った方が良いと感じています。

サクサク解けるような問題集ではないため、信用のおける京大生や阪大生や国立医学部生に指導を仰ぎながら、じっくり進めていきましょう。

浪人と戦うつもりで、じっくりと時間をかけて、マスターするようにしましょう。

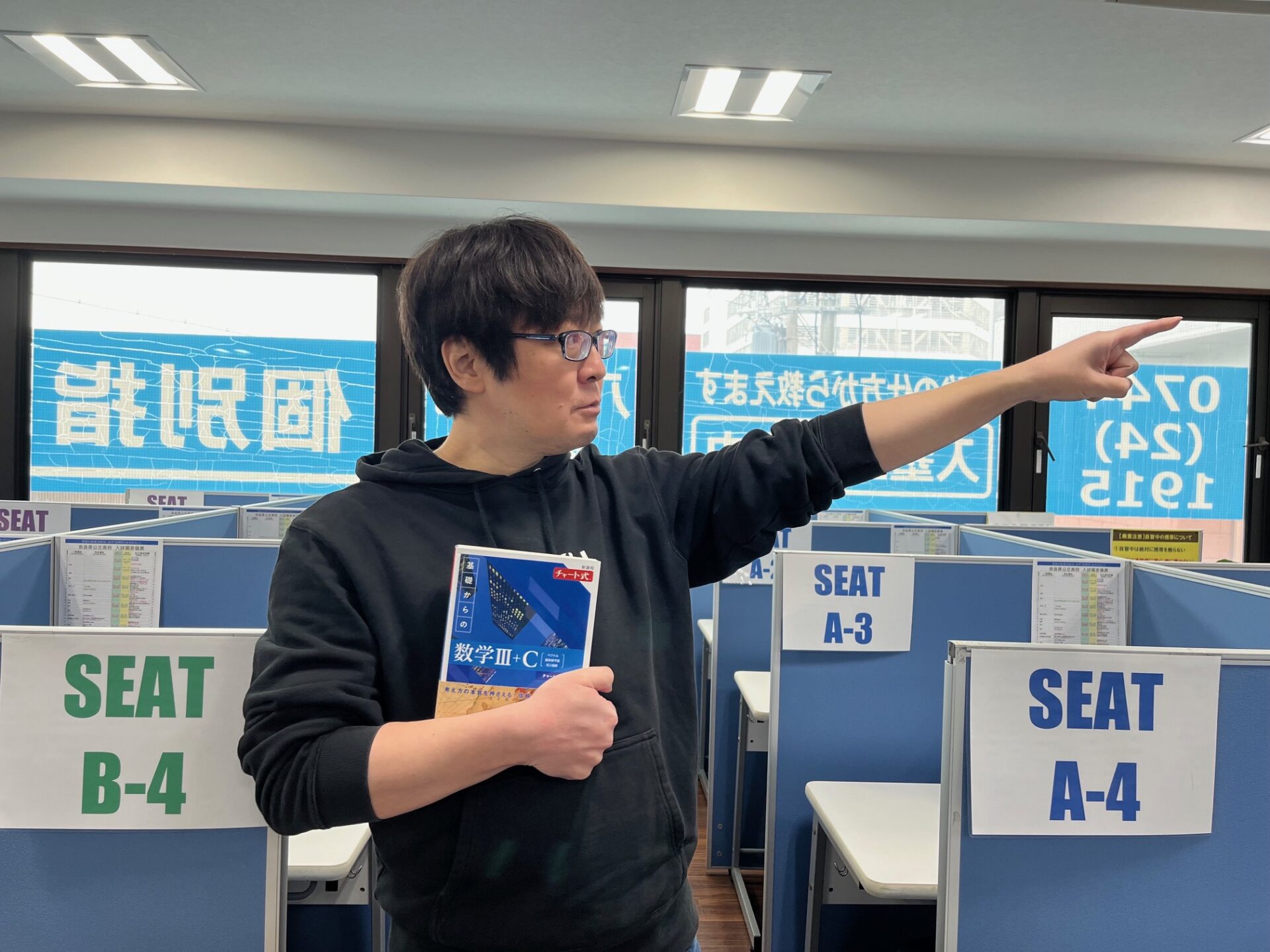

理塾では、「共通テスト物理満点」という医大生講師が指導にあたります。

どこの大学を受験するにしても、わかりやすく効率的に指導してもらえるので、ぜひ理塾を頼ってくださいね。