理塾のすぐ近くには、畝傍高校があります。

奈良県でも有数の進学校です。

この畝傍高校では、数学の教材として「4STEP」と「青チャート」が配布されます。

もう何年も、この同じ状況が続いています。

これは畝傍高校だけのパターンではなく、他の多くの進学校でも「4STEP」と「青チャート」を組み合わせて配布するのは、非常に多いです。

そのくらい、よくあるパターンです。

ここで「勉強の仕方」を論拠を示しながら説明していきますが、結論から先に言うと「4STEPを中心とした勉強はしてはオススメできない」と断言できます。

塾長は、今まで多くの「4STEP」を使った畝傍高校生を指導してきましたが、「4STEPだけやるのはアカン」と思いますし、「理系で数学を使って受験を戦うなら、高1や高2の間は、とにかく青チャートをやるべきだ」と強くオススメしています。

なぜか?

詳しく理由を説明します。

※いくつかの高校では「青チャート」の代わりに、「FocusGold」という教材を配布しますが、この記事では「青チャート=FocusGold」と解釈して貰って構いません

1.4STEPを使いこなしただけでは、難関大学に合格するのは難しい

畝傍高校では「4STEP」を普段の授業で使っています。

それにも関わらず、夏休みや冬休みには、「青チャート」を休暇中の課題として活用します。

でも、そもそも「4STEP」も「青チャート」も、同じ「数研出版」という出版会社なんです。

だから、似た問題も結構あります。

ここで疑問に思って欲しいのです。

「普段から4STEPを使っているなら、なぜ休みの期間も4STEPを活用しないの?」

と。

もしくは

「休み期間に青チャートを使うのではなく、なぜ普段から青チャートを活用しないの?」

と。

よくよく考えたら、「2冊持ち」というのは非常に効率が悪いですよね。

それなのに、多くの高校では「2冊持ち」という非効率なことをやっている。

普段の授業も休み課題も「4STEP」もしくは「青チャート」の、どちらかに一本化すれば良いのに、なぜ畝傍高校は、そして多くの進学校は「4STEP」と「青チャート」の2冊持ちをさせるのでしょうか?

高校生の皆さんには、まず「この2冊持ちという問題点」について、「よく考えたら、変なことをしているな…」と疑問を持って欲しいのです。

答えを言うと、「4STEP」だけ頑張っても、難関校に合格できる水準に届かないので、「青チャート」が必要だから…です。

だったら、「青チャート」を休み課題だけではなく、普段の授業で活用すればいいんじゃない?と思いますよね。

実はそれができないんです。

なぜなら、「青チャート」は分量が多すぎて、普段の授業で活用しようと思ったら、スケジュール的に間に合わないから…です。

だから、多くの学校では、「普段の授業では薄っぺらい4STEPを活用」して、それだけでは全然足りないので、「休み期間の課題で青チャートを解かせる」という指導をするのです。

2.4STEPは問題量が少ないので、数学に時間が取れない学生向けという意見があるが、それは根本から勘違いしている

「4STEP」は問題量が少ないです。

「青チャート」の半分程度なので、取りかかりやすいのは事実です。

実際に持ってみるとわかりますが、「4STEP」が薄っぺらい感じがするのに対して、「青チャート」はすごく重たい。

ですから、「数学にたくさんの時間を割くことができないなら、4STEPが良い」という意見もあります。

でも、それでは全然ダメなんです。

そもそも、数学に対する勉強の考え方として、根本から間違っています。

なぜなら「理系として難関校を目指すなら、青チャートは必須で、青チャートを終わらせる時間を確保できない時点で、その人は理系の難関校に合格できる見込みがないから」です。

理系の難関校を目指すなら、「青チャートをやる」のは全員必須です。

マラソンやるなら、「42.195kmを走る」のが必須なのと同じです。

「42.195kmなんて、多すぎて走られへん」というのなら、現時点では、その人はマラソンには向いていない。

その距離を走るのは大前提であり、完走して当たり前であり、そのうえでタイムを競うのがマラソンなんです。

マラソン会場の選手で「42.195kmなんて、しんどいわ」と言ってたら、走る前から負け確定ですよね。

数学の勉強だって同じで、「青チャートを完走するのは、全員に求められる最低ライン」なんです。

だから理系で難関大を目指すなら、「青チャート」をやって終わりではなく、「青チャート」をやったうえで、さらに次の教材に取りかからねばならない。

もしくは、「青チャート」を3周4周と何回もやらなければならない。

そういう状況なのに、「青チャートを1周するだけでも、だいぶ多い」なんて言ってたら、もうその時点で負けなんです。

受験は周囲との競争なので、「みんながやっていること」が時間的に厳しい時点で、申し訳ないけど「勝つのは難しい」のです。

そのままでは、たぶん勝てませんから、「薄っぺらい4STEPに逃げる」ということはやめて、「しっかり青チャートに取り組めるだけの勉強時間を確保すること」を最優先に考えましょう。

3.「高校数学は途中点をいかに稼ぐか」という最高に大事なことが4STEPからは学べない

実は、「4STEP」と「青チャート」の最大の違いは、『問題量の多い少ない』ではありません。

「4STEP」と「青チャート」の最大の違いは、『解説の濃さ』です。

「4STEP」は、とにかく解説が薄くて、ほとんど省略されている。

一方の「青チャート」は、とにかく解説が詳しくて、難易度にもよるけれども、簡単な問題でも「ここまで詳しく解説するの?」というくらい、解説が濃い。

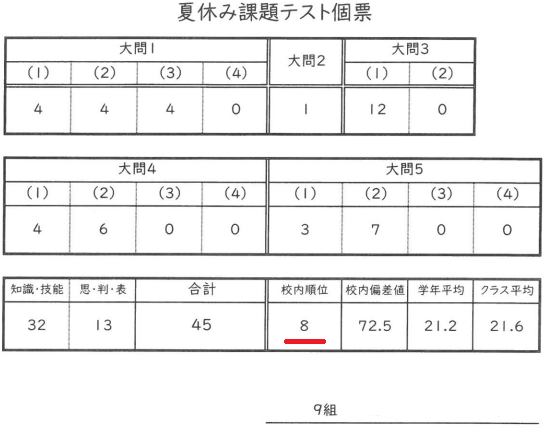

そして、高校の定期テストの採点結果などを見ても分かる通り、高校数学というのは「完答」できれば素晴らしいが、「完答」ではなくても「途中点」が稼げれば、悪い点数にはならないという特徴がある。

さらに言えば、「途中点」を狙うということは、それは「解法を正しく習得する」ということであり、それは「解説から学ぶ部分が多い」ということなんです。

ですから、解説がほとんど掲載されておらず、問題と答えが中心の「4STEP」をいかに演習しようとも、それではなかなか「途中点を稼げる」ようにはならないのです。

ですから、解説が詳しくて、考え方や解き方を詳しく学べる「青チャート」をたくさん演習して、正しい解き方を学んで「完答」もしくは「途中点」を取るようにすべきなんです。

(結論)

「4STEP」というのは、入試を突破するという点で考えても、「問題のボリューム」という観点でも、そして「途中点を稼げる解き方をマスターする」という観点でも、オススメできません。

そして、だからこそ「4STEP」で完結する高校は無く、「4STEP」に加えて「青チャート」も配布しているのです。

このような背景について理解できると、「それでは自分はどういう勉強をすべきか」について、主体的に考えることができるようになりますよね。

理塾では、上記のように理詰めで勉強方法について考え、それを生徒に伝えたうえで、徹底的に指導をしています。

理塾の勉強の仕方には、そして教材の使い方には、必ず「根拠」があります。

こういった部分を理解せず、なんとなく「授業で使っている教材をやっている」「渡された教材をやっている」では、なかなか成績は伸びません。

もっと、自分に合ったベストの教材を持ち、教材に合った活用の仕方を学ばないと。

皆さんも、ぜひ理塾で「勉強の仕方」を学んでくださいね。